Asentamientos, economía y cultura en Valle de Bravo: un territorio que evoluciona con sus habitantes

octubre 7, 2025

Proyecto Socioambiental Kamalli

octubre 13, 2025La importancia de comprender lo socioambiental

Una de mis clases favoritas en la UMA es la de Problemas Socioambientales con Delfín Montañana. Y no solo porque Delfín es un docente increíble que conecta con el estudiantado al dejar conocimientos y reflexiones en cada clase o investigación que propone, también lo es porque me permite profundizar en la comprensión científica del medio ambiente, entendiéndome como parte de este, así como los potenciales de la política pública y la legislación en la resolución de problemas.

Para quienes trabajamos en el sector legal ambiental -y supongo que para todos los sectores- el aprendizaje constante es fundamental, entendiendo como aprendizaje el proceso a partir del cual se desarrolla la comprensión profunda y la capacidad de resolver problemas, así como la adaptabilidad al entorno cambiante. No se trata solo de aplicar marcos normativos, sino de conocer a profundidad cómo funcionan los ecosistemas, cómo se originan las problemáticas y qué factores sociales y culturales inciden en ellas. Esa base sólida es la que da sentido a la construcción de políticas públicas ambientales realmente efectivas.

Por eso valoro tanto esta clase: porque nos invita a mirar más allá del ámbito jurídico integrando ciencia, cultura y política para un análisis completo. Además de entrenar la capacidad de diálogo interdisciplinario para diseñar soluciones colectivas en el entorno de aprendizaje de la UMA, donde el trabajo colaborativo entre disciplinas es una de las estructuras medulares.

Algunos conceptos clave: suelo, cultura, densidad poblacional y resiliencia

Acercarme a la comprensión de la maravilla que es el suelo, prácticamente como un microcosmos que nos sostiene desde muchas perspectivas a todas las especies, y reflexionar sobre los significados ambientales y culturales que distintas comunidades identifican con nuestro entorno natural, es fascinante.

Los territorios no son solo espacios físicos: concentran memorias, símbolos y vínculos sociales que deben reconocerse al momento de diseñar política pública (UNESCO, 2015). A ello se suma la densidad poblacional en los ecosistemas naturales, un factor crítico que define la presión humana sobre la biodiversidad y los servicios que los ecosistemas pueden sostener.

Estas nociones reafirman que los problemas socioambientales no se limitan a cifras o informes técnicos. Son entramados donde se cruzan dimensiones ecológicas, sociales y culturales, y requieren enfoques interdisciplinares.

Funciones ecosistémicas, resiliencia y disturbios

Las funciones son procesos propios de los ecosistemas, mientras que hablamos de “servicios” cuando los valoramos desde nuestra perspectiva humana (Hernández Islas, 2020). Este contraste muestra cómo el lenguaje refleja un enfoque antropocéntrico que debemos cuestionar.

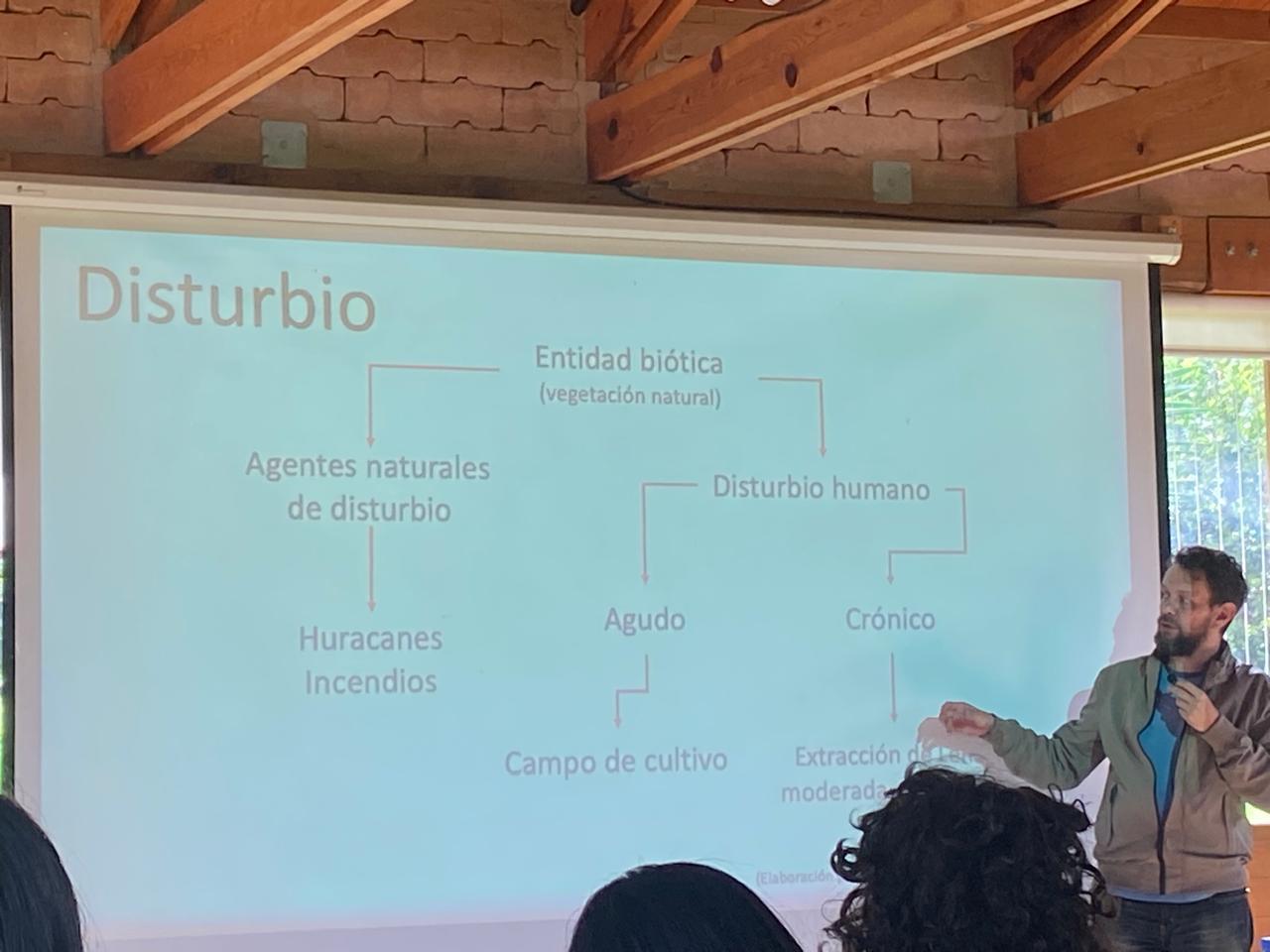

Además, conversamos sobre la resiliencia como el proceso a partir del cual un sistema se adapta o genera un balance después de un disturbio. Entendimos que los disturbios naturales son parte de la dinámica ecológica, pero que actividades humanas como la contaminación amplifican los impactos, alterando profundamente los sistemas. Casos como la eutrofización son ejemplo claro de estas alteraciones.

A partir de ello reflexionamos sobre los límites planetarios, un marco que establece nueve procesos que mantienen el sistema terrestre estable y resiliente, y de los cuales ya se han rebasado siete (Stockholm Resilience Centre, 2025). Este enfoque científico y de urgencia es indispensable para el diseño de políticas públicas ambientales éticas.

Créditos de imagen: imagen de Martha Vargas

Marcos regenerativos y aprendizajes colectivos

Un tema clave de la clase fue la discusión sobre marcos de trabajo regenerativo. Más allá de la sostenibilidad, la práctica regenerativa busca restaurar y potenciar la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida, integrando la potencial contribución que actividades humanas pueden tener, a través de las dimensiones sociales y culturales. Esta perspectiva invita a pensar en políticas que no solo mitiguen impactos, sino que regeneren a propósito y de forma sistémica.

Una de las riquezas de esta clase ha sido el trabajo en equipos multidisciplinarios, como el de les 4 fantástiques del que felizmente formo parte. Allí, compartir visiones y contrastar enfoques nos permite crear propuestas más completas y realistas, a partir de conversaciones ricas, divertidas, respetuosas, atentas y muchas veces provocadoras.

Los aprendizajes colectivos, ya sea en los equipos o en las discusiones en clase, fortalecen la comprensión de las interacciones entre sociedad y naturaleza, y nos recuerdan que democratizar el conocimiento es esencial: abrir la ciencia y las políticas a más voces, a partir de lenguajes estructurados pero abiertos, asegura soluciones más justas e incluyentes.

Me queda una inquietud que me gusta plantear: ¿cómo logramos llevar este entendimiento socioambiental más allá de las aulas y de los círculos profesionales, para que se convierta en políticas públicas verdaderamente transformadoras?

Escrito por Martha Vargas Salgado, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada.

Maestría con validez oficial. RVOE: 205200000/556/2011

Referencias

Hernández Islas, G. (2020, 2 de enero). La visión antropocéntrica. Protección y derechos del medio ambiente. Foro Jurídico. Recuperado de https://forojuridico.mx/la-vision-antropocentrica-proteccion-y-derechos-del-medio-ambiente/

Stockholm Resilience Centre. (2025). Planetary boundaries. Recuperado de https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

UNESCO. (2015). Culture and sustainable development. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234443