Los claroscuros de la transición energética en México

septiembre 9, 2025

Proyecto “Mangle Escondido”

septiembre 13, 2025Yo entendía los proyectos de regeneración socioambiental como propuestas situadas a un espacio físico, pero la regeneración también puede ser personal. Al comprender la regeneración como una posibilidad más allá de un sitio particular y concebirla como un movimiento dentro de uno mismo que nos lleva a querer regenerar la vida, comprendí cómo el proyecto que estoy desarrollando en la maestría de educación puede ser regenerativo. La propuesta que estamos trabajando quiere replantear cómo estamos habitando, desde dónde nos vinculamos, qué valores sostenemos y qué formas de vida promovemos o transformamos.

La regeneración socioambiental la ligo con el concepto de innovación de Benjamín Berlanga (2014). Berlanga desarrolla que la innovación parte de tres lugares: el rechazo a las injusticias existentes, la imagen del deseo construida en comunidad, y el hacer colectivo y constante que se actualiza mientras se va haciendo. Un proyecto que busca la innovación, busca la regeneración socioambiental, pues no solo busca solucionar desde lo que ya existe, si no innovar desde lo que todavía no existe pero que juntos deseamos. Imagear en colectivo.

En mi investigación, el desarrollo regenerativo desde el aspecto pedagógico lo he ligado a los principios de la pedagogía del sujeto. Si los principios de Mang y Haagard (2016) reconocen la importancia de que la regeneración surge de la esencia y acerque a la vocación de un sitio, la pedagogía del sujeto reconoce que el conocimiento surge del que aprende, aprende porque le es relevante y lo que aprende lo acerca a quien quiere ser. Esto me permitió ver que los procesos regenerativos pueden también centrarse en el aprendizaje como una transformación del ser.

El taller desarrollado en este trabajo busca que quienes habitamos la ciudad reconozcamos cómo los sistemas políticos, económicos, sociales, ecológicos afectan nuestra cotidianidad. En este sentido Mang y Haagard (2016) han sido base importante. Los patrones de anidamiento en el taller se pueden comprender cómo con quién y con qué nos vinculamos, cómo están conectados nuestros espacios. La casa, el barrio y la ciudad son espacios que pareciera que tienen límites geográficos claros pero en realidad, en nuestro habitar esos límites se desdibujan y cambian en medida de cómo nos sentimos, qué hacemos y con quién estamos. Nuestro habitar está inserto en múltiples escalas, comprender cómo está anidado no permite ver cómo nuestras decisiones cotidianas impactan y son impactadas por sistemas mayores.

Imagen de Natalia Z

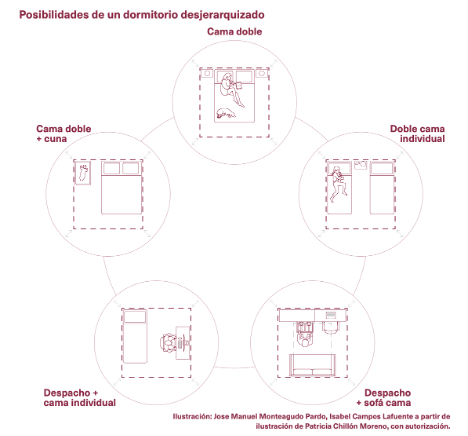

1. Posibilidades de un dormitorio desjerarquizado por José Manuel Pardo.

Por ejemplo, a muchos nos es habitual que exista la “recámara principal”. Qué sentimientos genera que exista esta jerarquía de las recámaras, cómo nos hace relacionarnos en casa, cómo nos hace comportarnos, por qué se tiene esta jerarquía, para quién está dirigido esta distribución espacial, por qué se asume esta necesidad como norma, a quién beneficia que habitemos de esta manera, a quién deja afuera, cómo afecta al barrio que haya o no haya cierto tipo de grupos habitando espacios con recámaras jerarquizadas, cómo afecta a la ciudad.

“Las formas de organización social tienen una importancia ambiental, pues las relaciones sociales influyen en la transformación del medio. Si miramos los impactos ambientales del desarrollo moderno podemos ver las relaciones entre el deterioro del medio y las formas de organización productiva o política” (Ángel Maya, 1996, p.107).

Los patrones de interacción nos pueden mostrar cómo nos relacionamos con los elementos geológicos, biológicos y humanos que nos rodean. Estos nos ayudan a observar cómo nos relacionamos con otros seres y elementos del lugar, revelándonos si nuestras prácticas fomentan la cooperación, el cuidado y la reciprocidad, o si reproducen dinámicas extractivas y fragmentadas. A partir de esto, por ejemplo, incluí en el taller momentos de investigación del entorno donde cada persona identifica qué elementos influyen en su experiencia del lugar, desde lo físico hasta lo simbólico. Estas observaciones también fomentan una escucha más atenta, que permite tomar decisiones más conscientes sobre cómo habitamos y cómo nos relacionamos.

Por último los patrones de esencia nos pueden mostrar aquello que nos mueve, nuestras maneras únicas de habitar y nuestro rol en nuestro territorio. Hacer nuestras propias narrativas de nuestro lugar nos permite empezar a comprendernos dentro de él y entenderlo como una expresión viva de nuestras relaciones, valores y formas de conocer el mundo. Esto se tradujo en una actividad del programa donde cada persona escribe una narrativa sobre su día cotidiano, observando su rutina, lo que valora y le da sentido a su día, con quién interactúa y cómo se transporta. Este ejercicio permite que emerja una comprensión de lo cotidiano como espacio político, donde cada acción, trayecto y encuentro, puede perpetuar o transformar los sistemas en los que vivimos.

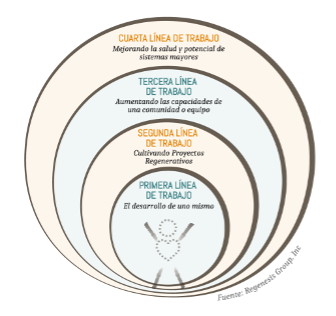

La propuesta educativa busca trabajar en la primera linea de trabajo, uno mismo. Al poner al centro el reconocimiento de que nuestra cotidianidad tiene una relación simbiótica con los sistemas en los que estamos inmersos, se abre la posibilidad de que al replantear nuestro hábitos y nuestras relaciones, se pueden impactar las siguientes líneas de trabajo. Primero nuestras familias o grupos cercanos, tal vez después a nuestra comunidad y así a los sistemas mismos.

Imagen de Natalia Z

2. Lineas de trabajo por Regenesis Group

Para cambiarnos, la propuesta parte de cuestionar nuestros paradigmas. El habitus son nuestros estilos de vida consecuentes del entorno en el que vivimos. El habitus es la expresión de nuestros paradigmas y nuestros paradigmas son el reflejo de nuestra epistemología. A gran escala, esta experiencia formativa busca impactar sobre la epistemología colectiva a través de los hábitos cotidianos para así replicar habitus sostenidos en el valor por la diversidad.

Regenerar la ciudad puede ser más que intervenir espacios públicos, puede ser cuestionar desde dónde vivimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Regenerar nuestras formas de habitar implica también regenerar cómo nos vinculamos, aprendemos e imaginamos futuro. La regeneración en este caso es ética y simbólica. Esta mirada me permite pensar que otros proyectos futuros, aunque sean diferentes en tema o escala, también pueden integrar estas preguntas regenerativas.

La experiencia educativa en torno a la vivienda cooperativa se relaciona con la regeneración al buscar que quienes habitamos la ciudad deseen regenerarse y así el proyecto podría regenerar lo espacios que habitamos. Aunque más allá de los espacios, el Taller de Vivienda Cooperativa y Rehabilitación Socioambiental busca regenerar la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. La regeneración no solo ocurre afuera, sino también dentro de nosotros.

Escrito por Natalia Zenteno Ortega estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Biliografía:

- Berlanga, Benjamín. (2014) La innovación social como posibilidades de deshacer y rehacer el mundo y a nosotros mismo. Puebla: Cesder.

- Mang, P. Haggard, B. (2016). Regenerative Development and Design: A Framework for Evolving Sustainability. John Wiley & Sons.

- Maya, A. (1996). El reto de la vida. Ecosistema y cultura, una introducción al estudio del medio ambiente (2ª ed.) augustoangelmaya.com Bogotá 2013.

- Sánchez de Madariaga, Isabel. Novella, Inés (2021) Proyectar los espacios de la vida cotidiana. Val

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.